開催案内へ 戻る

基調講演

アジャイル開発とスクラム 〜顧客・技術・経営をつなぐ協調的マネジメント〜

| 時 間 | : | 16:35〜17:25 | |

| 講演者 | : | 株式会社チェンジビジョン 代表取締役社長 株式会社永和システムマネジメント 副社長 平鍋健児(ひらなべけんじ) | |

UMLエディタastah*(旧JUDE)の開発等、20年以上。

UMLエディタastah*(旧JUDE)の開発等、20年以上。ソフトウェア開発経験、うち10年のアジャイル開発経験をもち、開発現場をより生産的に、協調的に、創造的に、そしてなにより、楽しく変えたいと考えているコンサルタント。 XPJUGアドバイザリ、要求開発アライアンス理事、を務める。 著書 『アジャイル開発とスクラム? 顧客・技術・経営をつなぐ協調的ソフトウェア開発マネジメント』、 『ソフトウェア開発に役立つマインドマップ』、 共著『要求開発』、 翻訳『XPエクストリームプログラミング導入編』、 『リーン開発の本質』、 『アジャイルプロジェクトマネジメント』、 監訳 『アート・オブ・アジャイルデベロップメント』など 多数。 |

|||

| 概 要 | : |

アジャイル開発は海外から来た手法だと考えていませんか?実は、アジャイルの根底には、戦後にトヨタで開発された生産の流れ化、改善手法であるTPS、および、80年代製造業で行われていた暗黙知を利用した新製品開発手法があります。

派生開発が日本発の開発手法であるのと同様、アジャイルにも日本のものづくりの原点を見ることができるのです。現在アジャイル開発において注目されている「スクラム」は、野中郁次郎らが1986年に書いた「The New New Product Development Game」に由来しており、

そこには、製品への要求を顧客との共体験を通して学び取り、それを仕様書ではなく体で開発に運ぶ、思いの伝達者としての実践知リーダーシップのありかたが生き生きと書かれています。 今回は、アジャイル開発の概要をおさらいした後、スクラムの本来の意味である、協調的マネジメント手法、デザイン思考との関連、知識創造モデル、を中心に、日本発のスクラムの本質をお話します。 そして、エンジニアの仕事の意味について考え、日本の現場でソフトウェア開発に携わる人たちを応援したいと思います。 基調講演:資料はこちらから... ※ 外部サイトに移動します

|

|

本セッション

1. XDDPの組織的導入へのアプローチとノウハウ

〜2012年カンファレンス報告からの「その後」〜

| 時 間 | : | 10:10〜10:50 |

| 発表者 | : | 富士ゼロックス株式会社 斎藤 芳明 |

弊社では、2011年よりXDDPの導入を進めているが、大規模な開発組織に対しての導入をどのようなアプローチで進めようとしているかについて派生開発カンファレンス2012で報告した。

弊社では、2011年よりXDDPの導入を進めているが、大規模な開発組織に対しての導入をどのようなアプローチで進めようとしているかについて派生開発カンファレンス2012で報告した。本発表では、その後の継続活動において、導入拡大により目指す姿をどう設定し、どのようなステップを踏んで導入拡大を進めてきたか、導入拡大の障壁となる課題に対してどう対処してきたかについてを報告する。 また、活動を通して工夫したことや得られた気付きなどもノウハウとして紹介する。 プログラム1:講演資料(pdf:1,431KB)

|

||

2. その制御の心は?先行開発プロジェクトにおける“制御意図”を可視化する試み

| 時 間 | : | 10:50〜11:30 |

| 発表者 | : | 株式会社エクスモーション 庄司 順和 |

自動車の運転支援機能のようなこれまでにない新機能の開発を進めていくプロジェクトでは、繰り返しの試行錯誤のなかで最適な制御方式を決めていくことが多い。その場合、最終的な制御仕様はモデルなどの成果物として残るものの、どのような“意図”によって設計されたものであるかは暗黙知になってしまう課題がある。

自動車の運転支援機能のようなこれまでにない新機能の開発を進めていくプロジェクトでは、繰り返しの試行錯誤のなかで最適な制御方式を決めていくことが多い。その場合、最終的な制御仕様はモデルなどの成果物として残るものの、どのような“意図”によって設計されたものであるかは暗黙知になってしまう課題がある。そこで、最終的に作成された制御仕様から、それがどのような制御意図によって作成されたものなのかをUSDM形式で文書化する試みを行った。その活動における工夫や効果について紹介する。 プログラム2:講演資料(pdf:4,110KB)

|

||

3. 手戻りのない開発を目指して〜USDMとの出会い〜

| 時 間 | : | 11:30〜12:10 |

| 発表者 | : | 株式会社ホンダロック 有村 文宏 |

近年自動車に搭載されるECUのソフトウェア規模は年々増加し、ソフトウェアにおいても高品質かつ短期間での開発が求められている。

自動車部品メーカとしてこうした時代の流れに沿うためにいかに正しく”要求に対する仕様を定義するか”という点にフォーカスし、活動を行ってきた。

近年自動車に搭載されるECUのソフトウェア規模は年々増加し、ソフトウェアにおいても高品質かつ短期間での開発が求められている。

自動車部品メーカとしてこうした時代の流れに沿うためにいかに正しく”要求に対する仕様を定義するか”という点にフォーカスし、活動を行ってきた。そこで従来手法からUSDMによる要求仕様定義を行ううえでの成果、課題、また昨今のキーワードである機能安全活動に対するUSDM適用における成果について紹介する。 プログラム3:講演資料(pdf:3,527KB)

|

||

4. 派生開発技術・ノウハウの修得に役立つ体験型教材の開発

〜Project Based Learningが派生開発技術の知識の腹落ちを助ける!〜

| 時 間 | : | 13:30〜14:10 |

| 発表者 | : | 三菱電機株式会社/派生開発推進協議会 関西部会 白川 智也 株式会社島津ビジネスシステムズ 赤羽根 州晴 |

派生開発を成功させるためには、ソフトウェア開発技術、プロセス設計技術、及びそれらを使いこなすためのノウハウなどを身につける必要がある。

これらの技術・ノウハウは、書籍・論文などから知識を得るだけだと身につけづらいため、実開発で成功/失敗しながら体得していくケースが多くあった。

派生開発を成功させるためには、ソフトウェア開発技術、プロセス設計技術、及びそれらを使いこなすためのノウハウなどを身につける必要がある。

これらの技術・ノウハウは、書籍・論文などから知識を得るだけだと身につけづらいため、実開発で成功/失敗しながら体得していくケースが多くあった。そこで、実開発の前に仮想プロジェクトを用いてこれら技術を体験的に学ぶ教育方法として、ソフトウェア分野で実績があるPBL(プロジェクトベースドラーニング)に着目した。 プログラム4:講演資料(pdf:3,159KB)

|

||

5. 派生開発におけるスペックアウト手法の提案

| 時 間 | : | 14:10〜14:50 |

| 発表者 | : | 株式会社島津製作所/派生開発推進協議会 関西部会 山添 秀樹 |

派生開発では既存ソフトの仕様や設計構造等を把握するためにスペックアウトを行う。

しかし、スペックアウトの有用な手法が共有されず属人的になっているためスペックアウトの品質劣化を招き、変更要求仕様書やトレーサビリティマトリクスの作成効率の低下や品質劣化が起こる。

派生開発では既存ソフトの仕様や設計構造等を把握するためにスペックアウトを行う。

しかし、スペックアウトの有用な手法が共有されず属人的になっているためスペックアウトの品質劣化を招き、変更要求仕様書やトレーサビリティマトリクスの作成効率の低下や品質劣化が起こる。関西部会では、現場の経験を基にスペックアウトの成果物に必要な要件を整理し、要件を満たす成果物と作成手順を検討しているので、その内容を紹介する。 プログラム5:講演資料(pdf:907KB)

|

||

6. オーディオビジュアルシステム開発におけるXDDP 導入に向けた取り組み

| 時 間 | : | 15:05〜15:45 |

| 発表者 | : | 三菱電機株式会社 柴崎 登紀子 |

我々は、当社のS/W開発にXDDPを適用中である。XDDP適用により、生産性向上が見られたが、その過程で変更要求仕様書(USDMフォーマット)の質が作業者によりばらついているという課題が抽出された。

我々は、当社のS/W開発にXDDPを適用中である。XDDP適用により、生産性向上が見られたが、その過程で変更要求仕様書(USDMフォーマット)の質が作業者によりばらついているという課題が抽出された。そこで、USDM作成手順の定型化を目指して、USDMの各階層の要素抽出時における分析プロセスを定義した。具体的には、「作成手順の標準化」及び「対象ソフトウェアの特徴を考慮した分析方法の決定」を実施した。 本発表では、定義したプロセスの具体的な適用事例について紹介する。 プログラム6:講演資料(pdf:5,441KB)

|

||

7. 全天球カメラRICOH THETAの開発におけるUSDMの適用事例

| 時 間 | : | 15:45〜16:25 |

| 発表者 | : | リコーITソリューションズ株式会社 参納 由実 |

私達のプロジェクトでは、USDMを用いて要求仕様を記述している。

私達のプロジェクトでは、USDMを用いて要求仕様を記述している。開発対象であるRICOH THETAは、1ショットで360°撮影できる全天球デジタルカメラであり、既存のデジタルカメラとは一線を画している。 そのため、関係者全員から誤解の無い共通理解を得るために、仕様の背景にある要求を明確にすることがより重要であった。 本発表では、RICOH THETA開発におけるUSDMの適用事例について紹介する。 プログラム7:講演資料(pdf:1,072KB)

|

||

ベストプレゼンテーション賞

チュートリアル

そうだったのか!USDM

| 時 間 | : | 10:00〜12:15 |

| 講演者 | : | 株式会社エクスモーション 梶本 和博 |

「要求を振る舞いで表現する」って言うけれどなんだか上手く書けない。理由を付けろって理屈は解るが上手く書けない。仕様の表現はどうすれば良いの? 等々、USDMに取り組んでみたが上手くいかない、とお悩みの方。

チュートリアルでは、このような問題について、USDMが言っていることのどこがポイントで有るのか、実際に書かれたものを参考にUSDMの表現を考えていくことで、参加者の皆様に「そうなんだ!」と納得していただくことを目指します。

「要求を振る舞いで表現する」って言うけれどなんだか上手く書けない。理由を付けろって理屈は解るが上手く書けない。仕様の表現はどうすれば良いの? 等々、USDMに取り組んでみたが上手くいかない、とお悩みの方。

チュートリアルでは、このような問題について、USDMが言っていることのどこがポイントで有るのか、実際に書かれたものを参考にUSDMの表現を考えていくことで、参加者の皆様に「そうなんだ!」と納得していただくことを目指します。USDMをやってみたがどうも上手くいかない方、しっくり来ない方、是非一緒に考えてみませんか。 |

||

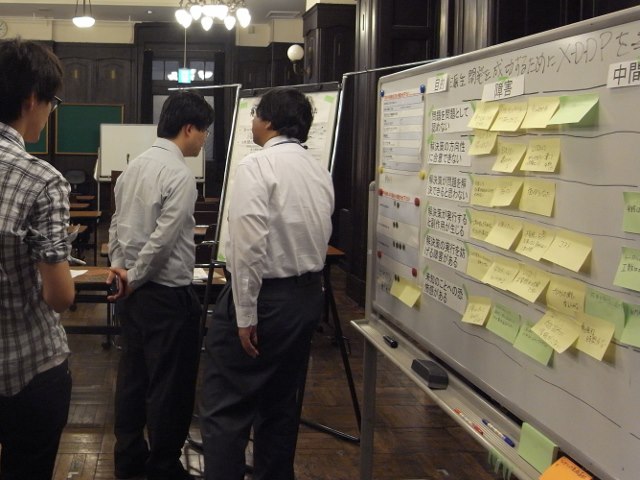

ポスターセッション

| PRタイム | : | 12:10〜12:15 |

| 展 示 | : | 12:15〜17:25 |

ポスター1.障壁の克服方法

| 発表者 | : | 派生開発推進協議会 T1研究会 須田 晃 | |

|

本研究会では、いろいろな障壁がなぜ生じるのか、それぞれの障壁が生まれる原因を明らかにし、それらの障壁を克服する方法を考え、実際の現場で実践し、その効果を確認することを目的としています。 今回、T1研究会(障壁の克服方法)の5年間の活動を振り返ります。そして、カンファレンス会場限定 「XDDP意識調査」 をします。 みなさんがXDDP導入を試みた際に困ったことをお話して頂き、整理することで一緒に考えていきたいと思います。 |

|||

ポスター1:データ(pdf:145KB)

ポスター2.T4研究会による派生開発におけるソフトウェアテストの事例分析結果報告

| 発表者 | : | 派生開発推進協議会 T4研究会 長友 優治 | |

|

研究会では、各研究員からだけでなく、各地のイベントなどを通じて集めた派生開発における課題や不安を元に問題構造の分析を行った。その結果から我々の研究会ではどの部分に向けて今後解決策や提言をまとめていくかを絞り込んでいる。 その解決策や提言をまとめるためには、具体的な事例を取り上げて、原因分析を行うことが必要である。今回の発表では、そうした事例の原因分析を行った結果を報告します。 |

|||

ポスター2:データ(pdf:1,379KB)

ポスター3.Agile XDDP

| 発表者 | : | 派生開発推進協議会 T6研究会 会田 圭司 | |

| 本ポスターでは、広がりを見せているAgile開発と、派生開発手法であるXDDPの二つの手法において、双方の特徴を組合せることで、それぞれの課題を解決する「AgileXDDP」を提案する。AgileXDDPは、Agile開発にXDDPの考え方を導入した「機能追加のAgileXDDP」と、XDDPにAgile開発の考え方を導入した「変更のAgileXDDP」の2つを提案する。 | |||

ポスター3:データ(pdf:1,153KB)